不妊の原因:年齢の壁は大きい【いつまで妊娠できる?】妊娠の確率

(記事更新日:2020/08/11)

こんにちは、薬剤師の上田康晴です。

年齢とともに、妊娠のハードルが上がっていきます。

今回はその原因について、お話します。

不妊と年齢の関係

不妊の一番の原因が、年齢と言っても過言ではないでしょう。

年齢が20代、30代、40代となるにつれ、妊娠のハードルは上がっていきます。

現在では、晩婚化で結婚する年齢が高くなっています。

それが日本の「不妊」の大きな原因にもなってきています。

年齢が高いと、なぜ妊娠しにくくなる?

どうして年齢が高くなると、妊娠しにくくなるのでしょうか?

それは「卵子」が老化するからです。

女性の卵子は、赤ちゃんの時からある細胞を保存していて、それを毎月「排卵」しています。

20歳の方は、20年間、卵巣の中で年数の経過した卵子(原子卵胞)が排卵しようとします。

35歳になれば、35年間の年数の経った卵子が排卵されます。

血液などは、定期的に新しいものを作っています。

常に新しく入れ替わっています。

ですが「卵子」は生まれた時がいちばん新しく、どんどん老化・劣化していきます。

30代、40代になってくると、卵子の「劣化」や「染色体異常」が増え、それが妊娠の妨げにもなっているのです。

流産率は年齢が上がると高くなる

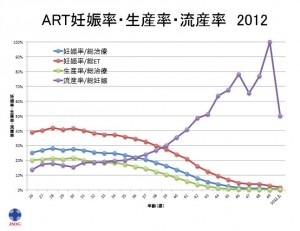

横軸が年齢、縦軸が確率率のグラフになっています。

やはり、年齢が上がってくると、妊娠率は低下しています。

また、1本の線グラフだけ、右肩上がりになっていると思います。

この紫色の線が「流産率」です。

40代にもなると、卵子の染色体異常が増えてくるため流産も多くなっていきます。

できるだけ、早く妊活することはとっても大事な事なのです。

年齢が高い人への妊娠アドバイス

■妊活を始めたばかりの方(~6か月)

まずはしばらく「タイミング」のチャレンジでもOKです。

■半年以上になる方

不妊の基礎検査くらいは、しておいたほうが安心です。

不妊の基礎検査

・ホルモン検査(血液検査)

・排卵のチェック

・卵管が通っているかの検査

・精子の検査

■1年以上になる方

ステップアップの不妊治療を検討しましょう。

・人工授精

・体外受精

年齢や、ご夫婦の体調によって、治療プランのスケジュールは変わってきますので、詳しくは病院やクリニックの先生と、しっかり話し合うといいです。

くすりの上田にも、お気軽にご相談くださいませ。

「補腎の漢方」が年齢の対策にお勧めです

年齢による不妊リスクは、卵子の老化以外にも、漢方的に考えるならば

・体を作る力

・機能を維持する力

こうした働きが低下してくため、妊娠力が落ちてくるとも考えられます。

若返りは無理でも、漢方薬を上手に使う事で、低下した体の機能を高めることは可能になります。

当店では35歳以上の不妊相談の方には、できるだけ漢方でいう「補腎」対策を心掛けております。

臓器の「腎臓」の「腎」という文字を書きますが、内臓としての腎臓とは、分けて漢方では考えます。

腎の「陽」のエネルギーが低下してくると

・冷えやすかったり

・寒がりであったり

・元気が出なかったりします。

漢方では、このような症状を「腎陽虚」といいます。

腎の「陰」のエネルギーが低下してくると

・生理不順になったり、

・イライラしたり

・ほてり、のぼせ

・目や口、肌の乾燥

・月経量の減少

などがあらわれます。

漢方では、このような症状を「腎陰虚」と言います。

こうした、バランスの弱りが「妊娠しにくい体」へとなっていくのです。

腎のエネルギーは年齢でどう変わる?

腎のエネルギーは、漢方の考えだと、生まれてから次第に高まっていき、30歳頃にはピークを迎え、あとは年齢と共に低下していくと言われます。

ですので本来なら人間は「30歳頃」までに、妊娠、出産を終わらせておくのが、ベストな状態と思われます。

ですが日本では近年、晩婚化の傾向があり、いざ「赤ちゃん」が欲しいと思い始めるのが、30代からというケースが増えてきています。

年齢による不妊の原因は

1つは卵子の老化。

2つ目として、漢方的にみると、

腎の弱りが考えられます。

補腎の漢方はこんな方に

子宝対策で、いろいろ飲んでいるけど

今ひとつ・・・という方は

是非、一緒に「補腎の漢方薬」を飲んでみてください。

腎の弱りのサインとして

・疲れやすい

・白髪が出てきた

・夜間にトイレに起きる

・手足が冷える

・排卵が弱い、卵子の質が悪い

・耳鳴りがする

・むくみがある

・目が疲れる

・精力減退

・肌が乾燥する

・のぼせ、ほてり

・生理の出血量が減ってきた

などがあります。

補腎の漢方薬の紹介などは、お気軽に「くすりの上田」まで。

記事担当

薬剤師:上田康晴

不妊相談の薬屋さん

くすりの上田

関連記事

流産の原因や確率は?【健康な出産のための情報まとめ6選】

子宮内膜の厚さの基準値【内膜の厚さアドバイス3選】